Salon Paris

Hier lässt sich das Deckengemälde – das Hauptwerk von Carl Rahl „Urteil des Paris“ – bestaunen.

Startseite » Salon Paris

Salon Paris

Speisesaal mit Wintergarten

Mindestens ebenso wichtig wie das äußere Erscheinungsbild und die Fassaden der Ringstraßenpaläste war deren Innenausstattung, die oft bis ins kleinste Detail durchgeplant und als Gesamtkunstwerk konzipiert war. In dem von Theophil Hansen für Eduard und Moritz Todesco geplanten und ausgestatteten Palais blieb nichts dem Zufall überlassen. Die Innenausstattung dieser Palaisräume gehört zu den bedeutendsten Leistungen des Historismus in Wien.

Als anlässlich der Vermählung von Eduards Tochter Fanny mit Henry de Worms am 5. Mai 1864 das soeben fertig gestellte Palais für einen auserwählten Kreis von geladenen Gästen erstmals seine Pforten öffnete, wurde es allgemein bewundert und in der Tagespresse besprochen: „Das Ziel der Kunst, das Zusammenwirken aller drei Schwesternkünste zu einem harmonischen Ganzen, hat in dem glanzvollen Speisesaal der Wiener Farnesina einen neuen Triumph gefeiert“.

Als einziger in Hansens Wiener Zinspalais erhielt der Speisesaal des Palais Todesco eine architektonische Gliederung durch Pilaster. Der Deckenbereich ist reich mit Versatzstuck ausgestattet, der großteils vergoldet ist. Der Speisesalon erfuhr damit eine Auszeichnung, die sonst nur dem eigentlichen Festsaal vorbehalten blieb.

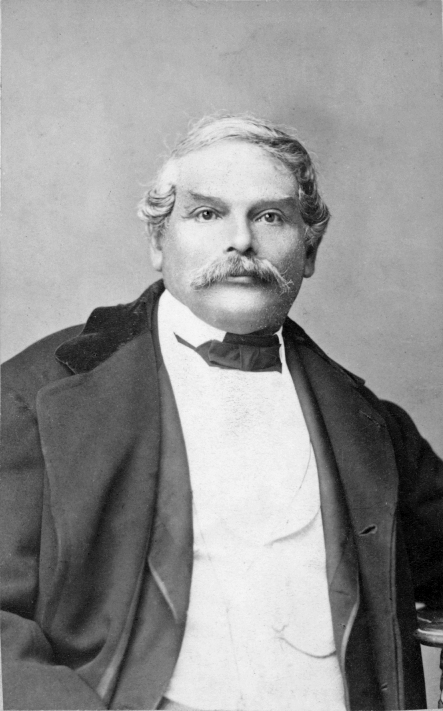

Christian Griepenkerl (1839-1916), der großteils im Palais Todesco für die malerische Ausgestaltung verantwortlich war, unterrichtete an der Wiener Akademie der bildenden Künste neben seiner malerischen Tätigkeit, unter anderem Egon Schiele. Griepenkerl war auch für die Ablehnung Adolf Hitlers an der Akademie verantwortlich. Das künstlerische Schaffen von Griepenkerl ist eng mit dem Atelierbetrieb von Carl Rahl verknüpft. Ihm fiel die Aufgabe zu, die von Eduard Bitterlich fein säuberlich gezeichneten Kartons, die im Fall des Paris Zyklus noch großteils erhalten sind, in die Malerei zu übertragen.